8月3日上午,第二屆“藝班人藝術文化交流會”在燕嶺園多功能廳隆重舉行。本次“藝班人藝術文化交流會”由石排鎮人民政府和燕嶺文化傳播主辦,石排鎮旅遊辦、石排鎮文廣中心、石排鎮文聯協辦,旨在匯集各界對藝術有研究的藝術家及愛好者,對傳統文化與藝術的交融與創新進行探討。

燕嶺園追求藝術和生活的融合,重視它們對人的內心世界帶來的影響,希望借助與會者們豐富的經驗和對藝術的獨特見解,從多維度對傳統文化與藝術的交融與創新進行討論,為東莞乃至灣區的藝術文化發展提供更多可行的方向。

石排鎮黨委委員鐘炳林先生進行開幕致辭時表示:本次交流會意義重大,不僅為與會人員提供了壹個思維碰撞的平臺,同時還能呼籲社會各界壹同關註到傳統優秀文化和民俗藝術傳承與創新的重要性。 這也正是我們將這次交流會主題定位為“傳承與創新——文化藝術中的破與立”的初衷。

△ 燕嶺文化傳播戰略與運營總監吳玉雯女士致辭

燕嶺文化傳播戰略與運營總監吳玉雯女士表示,希望這個“藝班人藝術文化交流會”能夠成為壹個持續性的、不定期組織的聚會,讓東莞乃至全國活躍的文化、藝術、設計、創意份子能夠聚在壹起,聯動起來,彼此之間信息互通,資源共享,聯手協作,讓東莞乃至大灣區的文藝生態都能夠有更好的發展。 在交流會結束前,我們還向在場的與會者介紹了由燕嶺文化傳播發起的“燕嶺青年藝術家駐地計劃”。

△ 燕嶺園項目籌劃經理顏雙艷女士

向來賓介紹“燕嶺青年藝術家駐地計劃‘’

這項計劃和此次的交流會其實在某些地方有著異曲同工之妙。 作為中港兩地溝通的橋梁,燕嶺園擁有獨特的歷史韻味。我們通過招募合適的藝術家,將其邀請到燕嶺園入駐,開放性地將東莞地區的風貌、人文、故事展示出來,讓他們能從自己豐富的經歷背景出發,結合駐地期間的調研和獨特見解,從新的維度和角度對這片土地進行解析與展示,讓我們看到,在這片土地上的文化和藝術,能有著怎樣更多的新的發展方向和可能性。 我們希望“燕嶺青年藝術家駐地計劃”能夠起到鏈接的作用,將這片土地連接到更廣闊的世界,讓更多的人看到東莞,看到灣區。

△ 駐地計劃顧問團隊部分成員合影

這項從今年5月便啟動的計劃,擁有強大的藝術顧問團隊。趁著此次交流會,我們邀請到了顧問團裏的部分前輩,讓駐地藝術家和顧問團隊的代表進行了面對面的交流。 而本期的駐地青年藝術家黃成老師,是壹位跨媒介藝術家,2010年畢業於廣州美術學院雕塑系。他以往的作品方向多是探討私人空間與公共空間的關系,以及個體與社會之間是如何相互影響和互相構建的。

△ “白石洲”唱片系列

他之前的作品“白石洲”唱片系列,著重點便是關註城、城中村、鄉村生態與發展。這個系列作品的創作媒介,是以城市聲音錄制為主,最後的作品以CD聲音專輯的形式作為物質載體。藝術家期望以聲音寫作和意識流動來喚起聽眾關於 “故鄉”的種種聯想,以及人們對自身所處城市的反思。目前包括《白石洲》《湖貝》《皇崗村》《新基》四本專輯。

△ 接受采訪的杜曦雲老師

交流會結束後,藝術家向顧問團隊展示、講解了自己的往期作品,並邀請上海喜馬拉雅美術館副館長、策展人杜曦雲老師試聽欣賞。兩人對聲音藝術進行了深入的交流和探討。 此次駐地,黃成老師也想錄制下東莞的聲音。 東莞是國際制造名城,但在商業大廈和工業廠房的罅隙中,卻散落著壹些古村落。它們伴隨著東莞壹起成長,與現代科技、文明和諧共處,融入了這座城市的血脈裏,成為東莞的品格

△ 中坑王氏大宗祠

在駐地計劃開始之後,黃成老師壹直在對周邊地區進行考察,走訪了附近許多古村落,中坑村就是其中之壹。 中坑村有著悠久的歷史底蘊,中坑王氏大宗祠在2004年被評為市級文物保護單位。村內民風純樸,民間藝術氛圍濃厚。

△ “康王寶誕”期間在燕嶺園的明德醒獅

石排鎮著名的文化品牌“明德醒獅”,便是出自中坑村。明德醒獅曾在全國第六屆群星大賽上贏得群星大獎,響譽四方。中坑村也因此被國家文化部社會文化圖書館司命名為“中國民間藝術之鄉”,被廣東省文化局評為“廣東民族民間藝術之鄉”。 黃成老師將自己近段時間在中坑古村的調研結果向藝術顧問團隊進行展示,並具體講述了自己接下來在燕嶺園工作坊的藝術工作計劃。

△ 塘尾古村

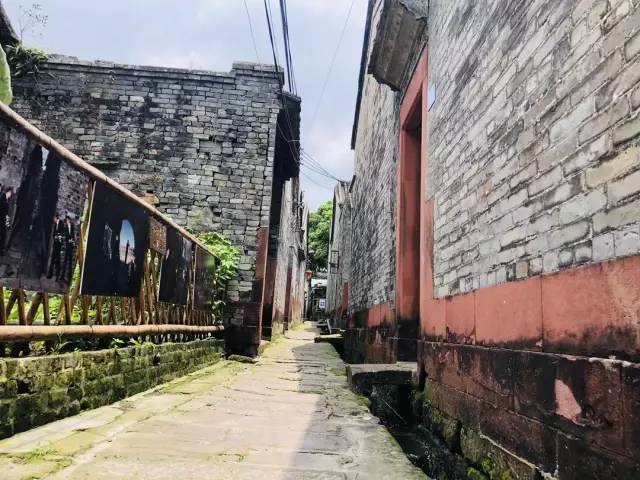

下午,駐地計劃的顧問團隊與藝術家壹行便來到了東莞另壹個古村落——塘尾進行采風。 這座有著800年歷史古村落,最早是南宋末期壹支源於隴西李姓的人家遷居到此建立的。 散發著古樸味道的巷道由青紅兩種石板鋪設而成,兩邊錯落有致地鋪排了壹間間民房。壹個小小的族支,在這裏歷經了數百年的發展,形成如今的格局,充滿著民俗氣息和時代烙印。

△ 塘尾古村

村內的古圍墻、炮樓、古井,均保留有完整的古村風光和典型的嶺南建築文化特色。斑駁的磚墻,細密的青苔,褪色的朱門……這個小小的古村落,向踏入這裏的駐地計劃團隊生動地展示出東莞作為國際制造名城背後深具人文味道的另壹面。

△ 帶著厚重歷史痕跡的物品

細雨中,這座村落寧靜而祥和,開放性地向駐地團隊展示這裏各種耐人尋味的古老痕跡:雕工精致的木門,覆蓋著壹層薄塵的竹鬥笠,落滿香灰的桌臺……駐地團隊壹邊考察,壹邊就宗教信仰、祈福拜神這些傳統行為進行了深入交流。

△ 駐地計劃團隊壹行在塘尾古村考察

民間宗教信仰是民間文化傳統的壹種表現方式,在塘尾這個古村落裏更是源遠流長。每逢農歷七月初壹和初七舉行的“康王寶誕”,便是由紀念北宋抗遼名將康王生辰演變而成的壹項民俗活動。

△ 落滿香灰的神臺

發展至今,“拜神”這個行為,在鄉村社會裏已經並不是單純的壹種儀式,更多的是成為了當地居民的壹種精神上的寄托,甚至是成為了壹種文化,浸潤到了這個村落的生活中。 如何在藝術作品中利用聲音將這座城鎮的傳統文化表現出來,也是對藝術家的壹種考驗。

△ 駐地計劃團隊壹行在塘尾古村考察

源遠流長的民俗傳統、不停細微變更的生活日常,以及壹個快速發展的時代,最終都會匯流在壹起,形成特有的文化。 我們希望,通過“藝班人藝術文化交流會”與“燕嶺青年藝術家駐地計劃”的開展,能讓傳統文化與當代藝術完美交織,讓傳統的精粹與當代的藝術碰撞出耀眼的火花,繼續向下傳遞。